Organizzazione militare dei sanniti

Equipaggiamento militare

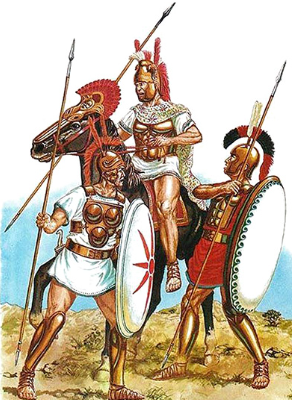

L'equipaggiamento dei Sanniti comprendeva scudi ellittici con un rinforzo nella parte centrale esterna e giavellotti pericolosissimi. Questi elementi, lo scudo ellittico e il giavellotto, che oggi associamo ai soldati romani, facevano parte dell'equipaggiamento sannitico. L'esercito romano, grazie all'ispirazione dei Sanniti, si è notevolmente evoluto, copiando ad esempio lo scudo ellittico, il giavellotto e altri elementi militari (Scutum: lo scudo sannita). I Romani imparano dai Sanniti, che sono grandi maestri per loro, e attraverso le umiliazioni subite, Roma è riuscita a migliorare e a evolversi militarmente. Dalla organizzazione militare e dalla potenza bellica dei Sanniti, una delle popolazioni italiche più temute e rispettate durante l'epoca repubblicana di Roma, appare il quadro di un popolo fortemente guerriero, dotato di un senso dell'onore e della bellezza anche nel contesto della guerra, evidenziato dall'uso di armi e scudi dorati e argentati, simboli non solo di ricchezza ma anche di una cultura che valorizzava l'estetica e la grandiosità.

L'esercito manipolare

Probabilmente i Romani impararono a combattere in maniera più fluida, ispirandosi all'ordinamento manipolare proprio nei teatri di operazione contro gli agili montanari sanniti sulle alture del Molise e dell'Abruzzo. Durante le guerre sannitiche, in particolare durante la seconda guerra sannitica, i Romani si trovarono di fronte all'esercito dei Sanniti. I Sanniti abitavano la zona appenninica, quindi territori collinari o montuosi, e avevano un esercito molto più adatto al terreno, diviso in manipoli, unità indipendenti che si muovevano velocemente e si adattavano al terreno. I Romani copiarono le idee dei Sanniti, le migliorarono e perfezionarono, arrivando nel corso delle guerre sannitiche a una nuova concezione di esercito: il cosiddetto esercito manipolare romano o legione polibiana, che prende il nome da Polibio, l'autore antico che descrisse la struttura di questo esercito. Da allora l'esercito romano è diviso in manipoli, copiando l'idea dei Sanniti, ed è organizzato nelle famose tre file. Un'altra tecnica militare da attacco che i romani appresero nel confronto bellico è quella della cosiddetta "linea obliqua". La linea obliqua era una formazione militare utilizzata dai Sanniti durante le guerre contro Roma, caratterizzata da un'innovativa disposizione delle truppe. Questa strategia prevedeva che i soldati si disponessero in diagonale rispetto al fronte nemico, permettendo una maggiore flessibilità e un migliore sfruttamento del terreno. Tale formazione si rivelò efficace in battaglie come quella delle Forche Caudine, dove i Sanniti riuscirono a intrappolare i Romani. Così i Romani iniziarono a integrare queste strategie di guerriglia, imparando a sfruttare meglio il terreno e a condurre attacchi imprevedibili.Questi apprendimenti furono cruciali per l'evoluzione dell'esercito romano e la sua successiva espansione.

Tuttavia, le sconfitte successive, come nella battaglia di Aquilonia nel 293 a.C., evidenziarono la difficoltà dei Sanniti nel combattere in battaglie campali contro l'organizzazione romana.

Armi e Apparenza

I Sanniti non solo erano noti per la loro abilità in battaglia, ma anche per l'attenzione al dettaglio nella loro armatura. Gli elmi ornati di piume e i pennacchi colorati non erano solo funzionali, ma anche simboli di prestigio, probabilmente volti a incutere timore nei nemici e a esaltare l'identità guerriera sannitica. L'idea che i Sanniti possano essere stati i primi a introdurre l'uso di piume negli elmi, poi adottato da altre culture, riflette un'influenza culturale significativa.

Potenza Militare

I Romani riconobbero che la conformazione dell'esercito sannita era molto superiore ed efficace, imparando ad assimilarne le tattiche. Polibio ci dice testualmente che i Romani, più di chiunque altro, erano capaci di apprendere dai nemici e capire quando dovevano aggiornare il loro equipaggiamento.

La descrizione della loro forza militare, con un esercito di ottantamila fanti e ottomila cavalieri, sebbene probabilmente esagerata, sottolinea l'importanza che il popolo sannitico attribuiva alla guerra. La capacità dei Sanniti di sottomettere e influenzare altre popolazioni italiche, come i Vestini, i Marrucini e i Peligni, dimostra non solo la loro forza militare, ma anche la loro influenza politica e culturale nella regione.

Espansione e Conquiste

Le conquiste sannitiche, che si estendevano fino a territori lontani come il Lazio e città importanti come Capua, indicano un popolo in grado di estendere il proprio dominio ben oltre i confini del Sannio. L'invasione del Lazio e la conquista di città potenti dimostrano un'intraprendenza militare e una capacità strategica notevole. Tuttavia, questa espansione li portò inevitabilmente a scontrarsi con Roma, e come indicato nella citazione di Silla, i Sanniti rappresentarono una minaccia tale da giustificare, nella visione romana, una repressione brutale e sistematica.

Il Ver Sacrum e i Mamertini

La narrazione del Ver Sacrum, il sacrificio rituale che portò alla migrazione di giovani sanniti verso la Sicilia, aggiunge una dimensione religiosa e mitologica alla loro storia. Questo rito, destinato a placare gli dei in tempi di crisi, riflette la profonda spiritualità dei Sanniti e la loro convinzione che il destino della loro gente fosse strettamente legato alla volontà divina. La fondazione dei Mamertini in Sicilia, derivata da questo evento, mostra come le tradizioni religiose sannitiche abbiano avuto ripercussioni durature e concrete, influenzando persino la geografia politica e sociale del Mediterraneo.

Conclusioni

In sintesi, ne risulta che Sanniti erano un popolo fiero, ricco di tradizioni e dotato di un'organizzazione militare complessa e potente. Nonostante la loro eventuale sconfitta da parte dei Romani, la loro influenza culturale e militare si estese ben oltre i confini del Sannio, lasciando un'eredità che sarebbe stata ricordata e temuta anche secoli dopo la loro scomparsa.

La Milizia

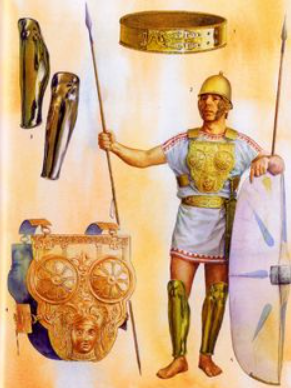

I guerrieri italici (vedi statuette bronzee dei peligni e sanniti) per la protezione del cuore e dello stomaco indossavano corpetti su cui erano sistemati tre dischetti di bronzo, uno a destra e a sinistra per il cuore e uno verso la parte centrale dello sterno. Altri tre erano fissati sulla schiena, tutte fissate fra loro, attraverso una serie di fibbie di metallo che si intersecavano sulle spalle e sotto le ascelle.

Come tanti altri popoli italici, anche i Sanniti utilizzavano il classico scutum ellittico, diviso verticalmente da una nervatura con un umbone al centro, o uno scudo più largo nella parte superiore (a protezione del viso e del petto), più stretto nella parte inferiore (verso le gambe, spesso protette da schiniere, o almeno una). Lo scudo non era di metallo, ma di giunchi intrecciati, ricoperti esternamente da pelle di pecora.

L’elmo era spesso ornato da un pennacchio (soprattutto quello degli ufficiali o degli appartenenti alla legio linteata). A volte con aperture laterali dove venivano fissate penne d’aquila.

La tunica era di lino o pelle, copriva il torace fino ai fianchi, dove era spesso presente una cintura in pelle, munita di fibbie in bronzo. Aveva inoltre maniche corte.

Come armi utilizzavano lance, adatte più che altro al combattimento ravvicinato, un piccolo giavellotto, lunghi pugnali e, più raramente, spade a doppia lama. Questo significa che le armate sannite apparivano con armamenti non troppo pesanti, quindi adeguati al fatto di dover spesso combattere su di un territorio spesso montuoso, adeguati quindi ad una azione flessibile.

I successi dei Sanniti sul terreno montuoso fanno capire che essi usassero un ordine di battaglia flessibile e aperto, piuttosto di una falange serrata, e il fatto che usassero la cavalleria anche sulle alture presuppone avessero un allenamento superlativo per guidare gli animali in quei luoghi, tenendo conto poi che cavalcavano senza sella.

L'ottima cavalleria sannita verrà infatti utilizzata dai Romani come cavalleria alleata nelle successive campagne militari, fino alla guerra sociale (90-88 a.c.), quando a tutta l'Italia centro-meridionale verrà concessa la cittadinanza romana, diventando parte integrante dell'esercito romano.

► Le armi che i sanniti usavano in guerra

► Notizie storiche sulle armi

Armatura ed Equipaggiamento del Guerriero Sannita

Statua guerriero sannita (Video)

Un guerriero sannita (IV-III secolo a.C.) disponeva di un armamento caratteristico, progettato per bilanciare protezione e mobilità in terreni montuosi it.wikipedia.org

Le fonti storiche indicano che i Sanniti adottavano tattiche flessibili e un equipaggiamento leggero ma efficace, al punto che alcune innovazioni furono in seguito assorbite dai Romani. Ad esempio, secondo una tradizione antica, furono proprio i Sanniti a introdurre l’uso del giavellotto (pilum) e del grande scudo oblungo (scutum), che i Romani avrebbero copiato dopo averli affrontati in battaglia it.wikipedia.org

en.wikipedia.org

. Di seguito si descrivono in dettaglio gli elementi principali dell’armamento sannita, con i relativi materiali, forme, funzionalità e importanza strategica.

Corazza e Protezioni del Torace

Corazza sannitica in bronzo a tre dischi (circa 400-300 a.C., Italia meridionale), costituita da piastre circolari fissate su una piastra di supporto it.wikipedia.org

.Per proteggere il torso, i guerrieri sanniti utilizzavano spesso una piccola corazza metallica concentrata sul petto. Un modello diffuso era il kardiophylax, ovvero una piastra circolare singola di circa 20 cm di diametro posta al centro del petto it.wikipedia.org

. Questa piastra era fissata al corpo tramite cinghie di cuoio che si incrociavano su spalle e schiena, proteggendo il cuore e i punti vitali senza coprire interamente il busto, così da mantenere una buona mobilità. In alternativa, soprattutto per i guerrieri di rango elevato, era impiegata una corazza a tre dischi in bronzo, due all’altezza del petto e uno sotto, disposti a triangolo en.wikipedia.org

. Tali dischi erano imbutiti (sbalzati) e collegati fra loro da cinghie e fibbie metalliche sulle spalle e sotto le ascelle it.wikipedia.org

. Questo tipo di corazza garantiva una protezione maggiore su petto e parte superiore dell’addome, fungendo anche da simbolo di status per il guerriero che la indossava en.wikipedia.org

.

Oltre alle piastre toraciche, i Sanniti indossavano ampie cinture di cuoio spesso rinforzato con metallo (bronzo o leghe stagnose) attorno alla vita. Queste cinture fungevano da protezione addominale e sostegno della corazza, ed erano realizzate con tecniche metallurgiche avanzate (fusione e battitura del bronzo e trattamento termico per aumentarne la durezza) en.wikipedia.org

. Per la protezione degli arti inferiori erano talvolta usati schinieri (greaves) in bronzo, modellati per aderire alle tibie e arrivare fino alla caviglia en.wikipedia.org

. Gli schinieri offrivano difesa alle gambe, specialmente quando lo scudo copriva meno la parte inferiore del corpo it.wikipedia.org

. Tuttavia, non tutti i guerrieri potevano permettersi queste protezioni aggiuntive: le evidenze indicano che i schinieri fossero comuni solo tra i più abbienti, e in generale l’armatura sannitica privilegiava la velocità sull’eccesso di corazze militaryhistoryonline.com

. L’insieme di queste protezioni dava al guerriero una difesa mirata su testa, busto e gambe, lasciando braccia e articolazioni libere, in linea con la necessità di rapide manovre sul campo.

Elmo (Protezione del Capo)

Elmo sannitico in bronzo con paranuca (circa 450 a.C.). Questo esemplare, di tipo "sannitico-calcidico", mostra guanciali e ampio coppo calotta, con bordo paraspruzzi sul collo.

militaryhistoryonline.com

L’elmo dei guerrieri sanniti era tipicamente in bronzo e traeva ispirazione da modelli italici e greci contemporanei. In Italia nel IV secolo a.C. era diffuso l’elmo Montefortino (di origine celtica) a calotta semisferica con guanciali mobili e paranuca, utilizzato anche dai Sanniti comuni

militaryhistoryonline.com

. I guerrieri più facoltosi potevano invece sfoggiare elmi più elaborati di stile greco-itale, come i tipi italo-corinzio o italo-attico, caratterizzati da calotte più avvolgenti e spesso da frontali decorati

militaryhistoryonline.com

. Questi elmi disponevano generalmente di paraguance laterali per proteggere il viso e di un bordo posteriore pronunciato a difesa del collo.

Dal punto di vista decorativo e funzionale, gli elmi sanniti erano spesso sormontati da creste e pennacchi vistosi. Una cresta centrale poteva essere realizzata fissando crini di cavallo (coda equina) su un supporto metallico sul cupolino dell’elmo en.wikipedia.org

. Inoltre, sui lati dell’elmo erano talvolta presenti aperture o attacchi dove inserire piume, ad esempio penne d’aquila, o persino corna decorative en.wikipedia.org

. Questi ornamenti, oltre a conferire un aspetto imponente per intimidire il nemico, avevano anche una funzione di identificazione: potevano indicare il grado (si pensi agli ufficiali, spesso con pennacchi distintivi it.wikipedia.org o l’appartenenza a particolari unità cerimoniali (come la Legio Linteata, unità d’élite sannita). L’elmo sannitico, quindi, offriva una solida protezione al capo contro colpi di spada o lancia, mentre le aggiunte ornamentali incrementavano il morale e il riconoscimento sul campo di battaglia.

Scudo

Lo scudo del guerriero sannita era un elemento fondamentale sia per la difesa individuale sia per la tattica di gruppo. Fonti archeologiche e iconografiche suggeriscono l’uso di più tipologie di scudi. Uno dei modelli principali era uno scudo ovale/ellittico di grandi dimensioni, paragonabile al successivo scutum romano it.wikipedia.org

. Questo scudo, generalmente alto circa quanto metà corpo o più, presentava una nervatura verticale centrale e un umbone (borchia metallica) al centro it.wikipedia.org

. La nervatura (spesso un listello di legno rinforzato o rivestito in metallo) dava rigidità alla struttura e divideva verticalmente lo scudo, mentre l’umbone centrale serviva a deviare i colpi e poteva essere usato anche offensivamente per urtare il nemico. Alcune descrizioni (ad esempio Livio) riferiscono di scudi più larghi in alto (per coprire meglio testa e busto) e più stretti in basso verso le gambe it.wikipedia.org

, conformazione che combacia con rappresentazioni artistiche di scudi sagomati. In ogni caso, la copertura delle gambe poteva essere integrata dall’uso di schinieri, data la minore larghezza inferiore dello scudo it.wikipedia.org

Dal punto di vista costruttivo, lo scudo sannitico non era interamente metallico, ma realizzato con materiali leggeri e robusti. Il nucleo era spesso costituito da liste di legno o vimini intrecciati (giunchi), conferendo leggerezza e una certa flessibilità it.wikipedia.org

. L’esterno veniva ricoperto di cuoio (pelle grezza, ad esempio pelle ovina) teso e fissato, che aumentava la resistenza all’impatto e proteggeva il legno sottostante it.wikipedia.org

. Sul lato interno, lo scudo era dotato di cinghie per l’impugnatura: una cinghia verticale centrale in cuoio, spesso decorata, serviva da bracciolo per infilare l’avambraccio, mentre un’altra maniglia vicino al bordo consentiva una presa salda con la mano

en.wikipedia.org

. Questo sistema di doppia impugnatura permetteva di controllare efficacemente lo scudo e distribuirne il peso sul braccio.

Oltre agli scudi ovali, l’iconografia campana mostra talvolta guerrieri sanniti con scudi rotondi tipo aspis (simili agli oploni greci) en.wikipedia.org

. Ciò è visibile in pitture vascolari dell’Italia meridionale, dove il guerriero sannita viene raffigurato con scudo circolare e armamento tipico. È possibile che nelle prime fasi o per alcuni reparti i Sanniti abbiano usato anche scudi rotondi, forse per influsso greco, ma durante le guerre sannitiche lo scudo ellittico grande divenne prevalente. Strategicamente, il grande scudo offriva ai Sanniti un vantaggio in difesa attiva: grazie alla sua ampia copertura proteggeva gran parte del corpo dai colpi e dai proiettili nemici, consentendo al guerriero di avanzare coperto. Al contempo, il fatto che fosse costruito in legno intrecciato e cuoio lo rendeva relativamente leggero, ideale per i rapidi spostamenti e imboscate tipiche delle truppe sannite in ambienti collinari. L’importanza di questo scudo fu tale che – come accennato – i Romani, impressionati dalla sua efficacia, lo adottarono nelle proprie legioni dopo aver combattuto contro i Sanniti en.wikipedia.org

.

Armi da Offesa

Il guerriero sannita era armato con una varietà di armi offensive adatte sia al combattimento a distanza sia al corpo a corpo. Tali armi comprendevano giavellotti da lancio, lance da urto, armi corte da taglio/punta e occasionalmente armi contundenti, ciascuna con un ruolo tattico preciso sul campo di battaglia.

- Giavellotto (Pilum sannitico) – I Sanniti facevano largo uso di giavellotti leggeri come arma da tiro a distanza. Chiamati pilum nelle fonti latine, questi giavellotti erano più piccoli di una lancia ordinaria e progettati per essere scagliati contro il nemico prima del contatto ravvicinato it.wikipedia.org

. Quando veniva lanciato, il pilum poteva penetrare gli scudi avversari; spesso si piegava all’impatto, impedendo al nemico di riutilizzarlo o di liberarsene facilmente. I giavellottieri sanniti inizialmente bersagliavano il nemico con salve di giavellotti per disorganizzarne le file e indebolirne la difesa. L’uso massiccio di armi da lancio era talmente importante per la strategia sannitica che, esaurite le aste, i guerrieri sanniti ricorrevano perfino al lancio di sassi raccolti da terra pur di continuare la pressione da distanza en.wikipedia.org

. Questa enfasi sul combattimento a distanza dimostra l’attenzione sannita a sfoltire il nemico prima del contatto diretto, sfruttando la mobilità e la copertura offerta dai rilievi.

- Lancia da urto (Hasta) – Per il combattimento ravvicinato, il guerriero sannita impugnava una lancia lunga. Diversamente dal pilum, la lancia era pensata per colpire di punta il nemico in mischia oppure per essere impiegata nella carica iniziale. Le lance sannite avevano punte metalliche robuste, fissate all’asta con tecniche simili a quelle dei giavellotti, e potevano essere utilizzate sia per affondi frontali sia per getti a corta distanza. Nelle battaglie campali, i Sanniti erano noti per scatenare cariche impetuose difficili da contenere it.wikipedia.org

- Pugnale e Spada Corta – Oltre alle armi lunghe, i Sanniti portavano con sé armi da taglio di dimensioni ridotte per il combattimento ravvicinato una volta esaurite o spezzate le aste. L’arma personale più comune era un pugnale lungo o una spada corta a doppio filo (simile per ruolo al futuro gladio romano) it.wikipedia.org

. L’uso della spada vera e propria era più raro, spesso limitato a guerrieri d’élite o capi: alcune raffigurazioni e ritrovamenti (come la statua del Guerriero di Capestrano) mostrano spade di foggia antica (es. spade “ad antenna” dell’età del Bronzo) ancora in uso cerimoniale en.wikipedia.org

. Le spade corte erano particolarmente apprezzate nella società sannitica, al punto da assumere significato simbolico: fonti artistiche le rappresentano in contesti rituali di consegna delle armi ai giovani guerrieri, segno che il ricevere la spada era un’onorificenza e un rito di passaggio en.wikipedia.org

. Queste armi corte venivano portate al fianco, appese con una lunga cinghia alla cintura o a tracolla en.wikipedia.org

, pronte all’uso quando il combattimento diventava serrato.

- Armi contundenti (Mazze) e Alabarde – Sebbene meno comuni delle armi da punta e taglio, i Sanniti conoscevano anche armi contundenti. In alcuni casi venivano impiegate mazze ferrate: aste corte con teste di mazza in ferro pieno, utili per infliggere traumi attraverso le armature en.wikipedia.org

. Più che strumenti comuni sul campo, le asce presso i Sanniti sembrano aver rivestito un ruolo simbolico di potere (forse come insegne o oggetti cerimoniali) e non risultano decisive in combattimento ordinario.

In sintesi, l’armamento offensivo del guerriero sannita era improntato alla versatilità tattica. La combinazione di giavellotti e lance permetteva di ingaggiare il nemico su più fasi (prima a distanza, poi nello scontro diretto), mentre le armi corte garantivano letalità a contatto e le mazze offrivano soluzioni contro bersagli corazzati. Ogni elemento – dal pilum al gladio – aveva una funzione complementare, massimizzando l’efficacia dell’azione guerriera sannitica sul terreno accidentato dell’Italia centrale. Grazie a questo equipaggiamento ben calibrato, unito all’uso intelligente del territorio e a un addestramento adeguato, i Sanniti seppero contrastare a lungo le legioni di Roma, influenzandone persino l’evoluzione dell’armamento e della tattica en.wikipedia.org it.wikipedia.org

.

Fonti: Le informazioni fornite sono basate su studi archeologici e fonti storiche relative ai Sanniti, tra cui rinvenimenti di corredi funerari guerrieri, pitture parietali di IV sec. a.C. (es. tombe di Paestum) e resoconti di autori classici come Livio e Diodoro. Le citazioni incluse nel testo rinviano a documentazione moderna che sintetizza questi dati storici e materiali.

Notizie storiche sulle armi che i sanniti usavano in guerra

I Sanniti usavano armi eccellenti sia difensive che offensive. Livio così le definisce: “Bellum in Samnitibus erat, qui praeter coeteros belli apparatus, ut acies sua fulgeret novis armorum insignibus fecerunt. Duo exercitus erant: scuta alterius auro, alterius argento caelaverunt. Forma era scuti: summum latius, qua pectus, atque humeri teguntur, fastigio aequali: ad imum cuneatior mobilittis caussa. Spongia pectori tegumentum, et sinistrum crus Ocrea tectum Galeae Cristatae, quae speciem magnitudini corporum adderent. Tunicae armatis militibus versicolores, argenteis linteae candidae”.

Giusto Lipsio dice a riguardo, analogamente a Artemidoro, e Giovenale in questi versi: “Quale decus verum, si conjugis auctio fiat, Baltheum, et manicae, et cristae, crurisq. sinistri dimidiium tegmen, et.”. e aggiunge anche: “Nam ii versus plane apti de industria ad armaturam Samnitum, quam ut nobiliorem, foeminae -quoniam ita Veneri cum Marte visum- foeminae inquam, nobiles adfectabant”.

a parola -Spongia- Giovenale -Baltheum- è la cinta della spada dove si appendono le armi, secondo S. Isidoro, e non solo quella che si cinge, ma che pende anche dal petto. Alesandro d’Alesandro lo stesso conferma nel libro primo cap. 20 di Varrone: “Samnites cum pinnis muralibus digladiantur, in proelio vero cristatis galeis: sicut Lusitani, et Sacae Scytica gens, quibus nervatis, cristatisq. galeis in usu est”. E a proposito degli scudi nel 6° cap. 22: “Samnitibus lata, ad summum aequali fastigio, in imo vero cuneata. Marsis amplissima, quae Decumana dicta sunt. Lucanis quoque scuta ex vimine confecta, coreis tegebant”. Quello dei Marsi, e di Festo, che dice: “Albentia scuta dicebantur, quibus Albenses, qui sunt Marsi generis, usi sunt. Haec eadem Decumana vocabantur, quod essent amplissima, ut Decumani fluctus”. E questo de’ Lucani è di Alicarnasseo, e di Livio. Alesandro Severo Imperadore anche usò i scudi ornati d’oro, e d’argento ad imitazione de’ Sanniti, a parer dello stesso, dicendo con Elio Lampridio, da cui l’ha tratto: “Alexander severus Imperator Chrisoaspidas ab aureis nuncupasse: id quod a Samnitibus fuit usurpatum, ut argenteis, aureisq. scutis ornarentur”. Di modo che usarono i scudi in quella guisa, che Livio li descrive, per poterli destramente maneggiare, ed ornati d’oro, e d’argento, come anche altri fornimenti, ne’ quali manifesta pompa facevano delle loro ricchezze. Nella gamba sinistra portavano lo stivaletto, e negli elmi, alti, e coloriti pennacchi, per aggiungere vaghezza alla dsposizion de’ corpi; tutto ciò adoprarono non in questa occasione solo; ma in altre poi, come ne’ scrittorj si vede. Lipsio da questo argomenta essere i Sanniti stati i primi inventori di impiumarsi il capo, ed a loro imitazione essere stati poscia negli addobbamenti de’ soldati i pennacchi indotti, e posti in uso.

Tutte queste erano armi difensive, ma le offensive furono di gran lunga migliori, tanto che i Romani, non disdegnarono d’imitarle e servirsene. Cesare dice e Salustio ne riferisce: “Majores nostri (P.C.) neque consiliis, neq. audaciae numquam eguere, neque illi superbia obstabat, quominus aliena instituta, si modo proba erant, imitarentur. Arma atq. tela militaria ab Samnitibus, insignia Magistratuum ab Tuscis pleraque sumpsere”. E appresero lo scudo, come afferma Ateneo scrittore Greco, “A Samnitibus Romani didicere scuti usum, ab Hispanis gesorum”.

Le armi offensive erano per lo più armi in aste, come chiarir si può dallo stesso vocabolo - Saunia- il quale -confome come si è detto- arme in aste significa; che anco a diveder ne ‘l dà Virgilio in questo verso: “Et tenui pugnant mucrone, veruq. Sabello”. Ed è tutto questo ben ponderato da Lipsio in Poliorceticon, dove oltre all’altro questo si legge: “Qui velut propium Samnitium facit, imo Grammatici nomen eorum hinc petunt. Festus: Samnites ab hastis appellati sunt, quas Graeci Saunia appellant, hanc enim ferre assueti erant. Propriius Graecanicam dialectum tangit Etymon, qui Saunias dicunt, et scribunt. Et Saunia recte Veruta reddi, discamus e Dionisio, qui ubi livius in Classibus armandis Verutum scribit, ipse Saunias. Alibi etiam Saunio transfossus, quod hujus est teli”. Siché usando armi in aste, può rettamente dirsi, che usassero alabarde, lance, picche, dardi, strali, spuntoni, schiedi, e simili, conforme in gran numero scolpite si veggono ne’ marmi in diversi luoghi del Sannio, ne’ quali anche si scorgono varie foggie de’ scudi, di targhe, di elmi, di cimieri, e di altre sorti sì offensive, come difensive.

I Sanniti, nel guerreggiare, usavano armi eccellenti sia per la difesa sia per l'offesa, e si dilettavano in ricchi e belli apparati: portavano armi e scudi dorati e argentati, facendo così sfoggio della loro ricchezza, secondo Giusto Lipsio; l'imperatore Alessandro Severo volle imitarli in questo, come si rileva da Elio Lampridio. Nella gamba sinistra portavano uno stivaletto e negli elmi alti e colorati inserivano dei pennacchi per aggiungere grazia alla disposizione dei corpi.

Da ciò, Lipsio deduce che i Sanniti siano stati i primi a ideare l'uso di piume sul capo, un'usanza che poi si diffuse anche in altre nazioni. Quanto alle diverse armi che utilizzavano, queste comprendevano aste, alabarde, lance, picche, dardi, strali, puntoni, ecc., come si vedono scolpite nei marmi presenti in diversi luoghi del Sannio.

I Sanniti furono estremamente bellicosi e fortissimi sia per l'animo sia per la disposizione del loro territorio. La loro potenza era tale che sottoposero al proprio dominio non pochi popoli, e durante l'epoca della Repubblica Romana non vi fu in Italia altra gente che la tormentasse con continue guerre più di loro, come narrano numerosi storici. Perciò, quando al truce Silla fu chiesto perché usasse tanta crudeltà contro i Sanniti, egli rispose: «Perché un solo Sannita sarebbe stato capace di mantenere Roma inquieta» e li distrusse. Si impadronirono anche di molte altre città, tra le più potenti delle quali vi furono Capua, Sedicino, Palepoli, Cuma, Cassino, Sora, Fregelle e altre ancora. Strabone, seguito da Biondo, Sabellio e da autori moderni, riporta che i Sanniti avevano un'armata di ottantamila fanti e ottomila cavalieri. Tuttavia, è probabile che abbiano raggiunto tali numeri unendosi ad altri popoli con cui combattevano, come i Vestini, i Precutini, i Marrucini, i Peligni e i Frentani, ai quali, con la loro potenza, avevano dato il proprio nome. Né solo in queste parti i Sanniti mostrarono il loro valore. Festo, parlando dei Mamertini, narra che, trovandosi tutto il Sannio oppresso da una grave peste, su esortazione di Stennio Mezio, uomo di grande reputazione, fu proposto di sacrificare ad Apollo tutto ciò che sarebbe nato nella primavera successiva, affinché fossero liberati dalla calamità. Il voto fu fatto e la peste cessò. Ma venti anni dopo, la stessa calamità tornò, e perciò ricorsero nuovamente ad Apollo, che rispose loro che ciò era avvenuto perché non avevano soddisfatto il voto di sacrificare gli uomini nati in quella primavera. Se li avessero espulsi dal loro territorio, sarebbero stati pienamente contentati. Così, riunitili tutti insieme, li mandarono via, dirigendoli verso la Sicilia, dove giunti si fermarono nel territorio dei Tauroncini. Lì, vedendo che i Messinesi erano afflitti da una feroce guerra, di loro volontà e senza invito, andarono a dare loro soccorso e, grazie al loro valore, riportarono una completa vittoria. I Messinesi, non sapendo come meglio ricompensarli per un così grande favore, li ammisero alla loro cittadinanza, condividendo beni e campi, e decisero di chiamarsi tutti Mamertini, poiché nel sorteggio uscì dall'urna il nome di Marte, che era tra i dieci dèi posti in essa, e così si chiamarono da quel momento, abbandonando il proprio nome di Sanniti.

Military Equipment

Military Equipment

The Samnite equipment included elliptical shields with a central external reinforcement and extremely dangerous javelins. These elements—the elliptical shield and the javelin—which we now associate with Roman soldiers, were originally part of Samnite military gear. The Roman army, drawing inspiration from the Samnites, evolved significantly by copying, for example, the elliptical shield, the javelin, and other military elements (Scutum: the Samnite shield). The Romans learned from the Samnites, who were great teachers for them, and through the humiliations they suffered, Rome was able to improve and evolve militarily. From the military organization and the warlike power of the Samnites—one of the most feared and respected Italic peoples during the Roman Republic—emerges the portrait of a strongly warrior people, endowed with a sense of honor and beauty even in the context of war, as evidenced by the use of golden and silver weapons and shields, symbols not only of wealth but also of a culture that valued aesthetics and grandeur.

The Manipular Army

The Romans probably learned to fight more fluidly, inspired by the manipular organization used by the agile Samnite mountaineers in the highlands of Molise and Abruzzo. During the Samnite Wars, particularly the Second Samnite War, the Romans came face to face with the Samnite army. The Samnites lived in the Apennine area—in hilly or mountainous terrain—and had an army much better suited to such geography. It was divided into maniples, independent units that moved quickly and adapted to the terrain. The Romans copied the Samnite ideas, improved them, and perfected them, arriving during the Samnite Wars at a new military concept: the so-called Roman manipular army or Polybian legion, named after Polybius, the ancient author who described its structure. From that point on, the Roman army was divided into maniples, copying the Samnite idea, and organized into the famous three lines.

Another attack technique the Romans learned from military confrontation was the so-called oblique line. This formation was used by the Samnites during the wars against Rome and was characterized by an innovative troop arrangement. Soldiers were positioned diagonally to the enemy front, allowing greater flexibility and better use of the terrain. This strategy proved effective in battles like the Caudine Forks, where the Samnites managed to trap the Romans.

Thus, the Romans began integrating these guerrilla strategies, learning to exploit terrain better and to carry out unpredictable attacks. These lessons were crucial for the evolution of the Roman army and its later expansion.

However, later defeats—such as in the Battle of Aquilonia in 293 BCE—highlighted the Samnites’ difficulty in fighting open-field battles against the better-organized Roman army.

Weapons and Appearance

The Samnites were known not only for their battlefield skill but also for the attention to detail in their armor. Helmets decorated with feathers and colorful plumes were not just functional but also symbols of prestige, likely intended to intimidate enemies and exalt the Samnite warrior identity. The idea that the Samnites may have been the first to introduce the use of feathers in helmets—later adopted by other cultures—reflects a significant cultural influence.