Le popolazioni italiche erano i popoli stanziati nella penisola italiana prima della conquista romana, in un periodo che va grosso modo dall’Età del Ferro (IX-VIII sec. a.C.) fino al III sec. a.C. Erano per lo più indoeuropei, ma con influenze anche mediterranee e orientali, e si distinguevano per lingua, cultura e organizzazione sociale.

Presentiamo qui di seguito una panoramica delle principali popolazioni italiche della loro storia ed origine:

I CELTI

I CELTI

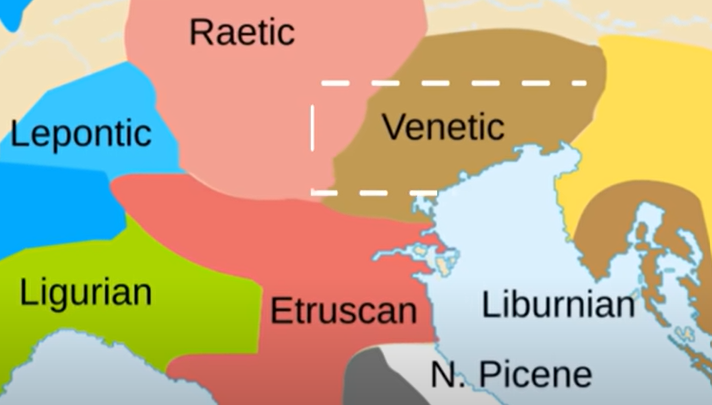

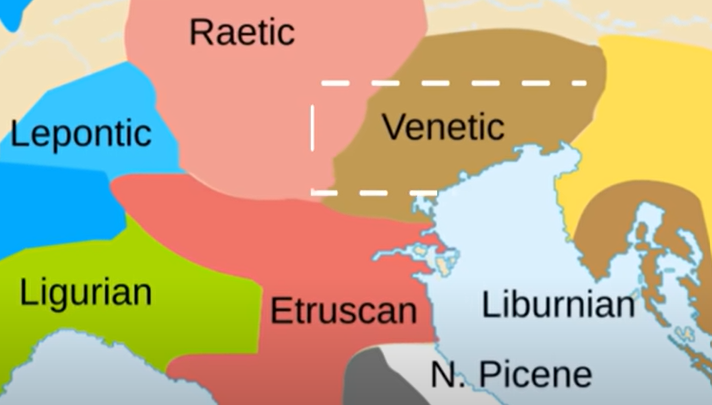

Questa cartina, che rappresenta una ricostruzione dell’Italia durante l’Età del Ferro, prima della dominazione romana. Mostra tutti i principali popoli preromani.

Gli storici classificano questi popoli anche in base alla lingua parlata, quindi si tratta di una cartina etnolinguistica. Seguiremo proprio il criterio linguistico, perché permette di comprendere meglio la posizione e la dinamica dei vari popoli nei territori italici.

Cominciando dal Nord, troviamo i Galli, così chiamati dai Romani, mentre il loro nome originario è Celti. I Celti erano una popolazione molto vasta, stanziata in un’area dell’Europa ben più ampia rispetto all’Italia. Tuttavia, furono fondamentali per la storia dell’Italia settentrionale durante l’Età del Ferro.

In quel periodo, i Celti occupavano una regione che ha restituito importanti testimonianze archeologiche, in particolare legate alla cosiddetta cultura di Canegrate. Questa prende il nome dal luogo dove sono stati ritrovati i principali reperti, in particolare corredi funerari: è consuetudine, infatti, denominare una cultura archeologica dal sito in cui si sono trovati i resti più significativi.

La cultura di Canegrate era piuttosto sviluppata. I Celti della zona costruivano insediamenti su alture, una scelta strategica sia per il controllo del territorio e la difesa dai nemici, sia per proteggersi dalle inondazioni, allora più frequenti di oggi.

Questi villaggi erano organizzati in modo semplice, con un’economia basata soprattutto sull’agricoltura — in particolare sulla coltivazione dei cereali — e sull’allevamento, più che sulla caccia. I Celti vantavano inoltre una buona tradizione metallurgica, come dimostrano i ritrovamenti di fibule, bracciali, collari: oggetti che costituivano un tratto distintivo della loro cultura materiale.

Un altro elemento importante per gli storici è il rito funerario, che spesso serve a distinguere le diverse culture: nel caso di Canegrate, si praticava la cremazione.

Con il tempo, questa cultura si evolve nella cosiddetta cultura di Golasecca, anch’essa così denominata dal luogo dei ritrovamenti più significativi. La cultura di Golasecca conserva molte caratteristiche della precedente, ma mostra anche segni di evoluzione.

L’agricoltura rimane centrale, con coltivazioni di cereali e legumi, mentre l’allevamento si consolida, soprattutto di pecore, maiali e capre. Si mantiene anche la produzione metallurgica e ceramica.

Ma l’aspetto più interessante della cultura di Golasecca riguarda il commercio: questo popolo si specializza nel ruolo di mediatore tra gli Etruschi, stanziati a sud, e le popolazioni dell’attuale Francia. Questo ruolo commerciale portò a un notevole arricchimento.

Si assiste anche alla nascita di una classe emergente: non più un sistema tribale completamente egualitario, ma l’affermarsi di una classe aristocratica, riconoscibile attraverso la presenza di tombe più ricche e differenziate.

Tra la cultura di Canegrate e quella di Golasecca, i Celti hanno lasciato un’impronta profonda e significativa nell’Italia preromana, in particolare nell’area settentrionale.

I LEPONZI

I LEPONZI

Parliamo dei cosiddetti Leponzi (o Leonzi). Chi erano? Secondo gran parte del mondo accademico, si trattava di un popolo misto, di origine celto-ligure.

In questa zona, infatti, non esistevano confini netti: erano confini sfumati, e i popoli tendevano a mescolarsi tra loro. È importante quindi non considerare la cartina in modo rigido, ma piuttosto come un'immagine dinamica e fluida.

I Leponzi abitavano prevalentemente lungo le principali vie di comunicazione, cioè valli e fiumi. Ogni loro insediamento era ben strutturato: gli archeologi hanno ritrovato aree con funzioni distinte — una zona residenziale, una dedicata alla produzione artigianale, e una zona sacra, destinata ai riti religiosi.

Sebbene si trattasse ancora di villaggi semplici, iniziavano ad avere una struttura organizzata e articolata.

La capitale dei Leponzi era l’antica città di Oscela, corrispondente all’odierna Domodossola. Chi oggi vive a Domodossola può quindi sapere che la sua città fu, in antichità, il centro principale di questo popolo.

L’economia dei Leponzi si basava, come per altri popoli preromani, su agricoltura, allevamento, artigianato e soprattutto commercio.

Il fiume Ticino, che attraversava il loro territorio, rappresentava la principale via commerciale, facilitando gli scambi e garantendo prosperità.

Si può dire che i Leponzi abbiano raggiunto un livello di benessere piuttosto elevato, forse tra i più alti tra le popolazioni celtiche dell’Italia settentrionale.

Furono senza dubbio un popolo di successo, che ha lasciato un’impronta significativa nella storia dell’Italia preromana.

I RETI

I RETI

Se ci spostiamo ancora un po’sulla cartina, andiamo a conoscere il popolo dei Reti, la cui origine è oggetto di un interessante dibattito. L’origine di questo popolo, infatti, non è solo una questione che ci poniamo oggi: già le fonti antiche, in epoca romana, si interrogavano sull’identità e la provenienza dei Reti prima dell’arrivo dei Romani. Dunque, è un tema trattato con attenzione anche dagli autori antichi.

Il caso dei Reti è particolarmente affascinante perché, secondo gli autori romani, si trattava di Etruschi migrati verso nord, che si erano stabiliti nella zona delle Prealpi. Questa ipotesi era supportata dalla somiglianza tra la lingua etrusca e la lingua retica, considerate "lingue sorelle". Anche se la lingua retica presentava alcune differenze (ad esempio, l’assenza della lettera O), restava comunque molto affine a quella etrusca.

Per secoli, quindi, si è creduto che i Reti fossero Etruschi del nord.

Poi, nell’Ottocento, una nuova scuola di archeologi e storici ha proposto un’interpretazione completamente opposta: secondo questa teoria, i Reti non erano discendenti degli Etruschi, ma al contrario sarebbero stati i loro antenati. In altre parole, si ipotizzava che i Reti si fossero spostati verso sud, dando origine alla civiltà etrusca. Si trattava di un vero e proprio ribaltamento delle teorie precedenti.

Oggi, la concezione dell’origine dei Reti si è ulteriormente evoluta. Secondo gli storici e i linguisti contemporanei, in un’epoca molto antica — probabilmente nel Neolitico — esisteva un grande popolo che occupava l’Italia settentrionale, parlando una lingua comune che viene oggi definita tirrenico comune. A un certo punto, probabilmente a causa di una migrazione o di un altro evento trasformativo, questo gruppo si è diviso in due rami distinti, dando origine a due civiltà: da una parte gli Etruschi, dall’altra i Reti. Questi popoli hanno poi seguito sviluppi culturali differenti, mantenendo però analogie linguistiche e culturali.

Per quanto riguarda la descrizione dei Reti da parte dei Romani, essa è piuttosto negativa. I Reti venivano descritti come montanari rozzi e violenti, dediti a saccheggi e razzie, in particolare ai danni di chi attraversava i valichi alpini. Imponevano pedaggi e spesso attaccavano i villaggi. Tuttavia, va precisato che questa immagine ci arriva da fonti romane e risale al periodo precedente alle campagne militari condotte da Roma per sottomettere i Reti e “liberare” le Alpi: quindi è, comprensibilmente, una descrizione di parte.

Dal punto di vista archeologico, si è riscontrato che i Reti possedevano insediamenti con strutture proto-urbane, ovvero con i primi segni di organizzazione cittadina. Tuttavia, non si trattava ancora di vere città, bensì di villaggi organizzati, il che suggerisce che la loro società fosse meno strutturata rispetto a quella di altri popoli coevi. Non possiamo definirli primitivi, ma sicuramente meno evoluti in termini di organizzazione sociale e sviluppo urbano.

Nonostante ciò, i Reti dominarono a lungo una vasta area delle Alpi centrali, lasciando una traccia importante nella storia dell’Italia preromana.

I VENETI

I VENETI

Ci troviamo ora in un'importante regione dell’Italia settentrionale, abitata in epoca preromana dai Veneti. Anche in questo caso, è necessario iniziare con un approfondimento sull’origine di questo popolo, su cui esistono ben tre teorie principali.

La prima è un’antica teoria riportata da Erodoto, secondo cui i Veneti sarebbero originari della Paflagonia, una regione situata nella penisola anatolica, cioè nell’attuale Turchia. Secondo questa versione, a causa di carestie e siccità, una parte della popolazione paflagonica sarebbe migrata attraversando il mare Adriatico e si sarebbe infine stanziata nel nord-est dell’Italia. Questa ipotesi è rimasta in auge per molti secoli.

Una seconda teoria, anch’essa di origine antica e sempre attribuita a Erodoto, identifica i Veneti come Illiri occidentali, cioè un ramo del popolo illirico che, a un certo punto, si sarebbe trasferito in Italia.

Infine, l’interpretazione moderna più accreditata sostiene che i Veneti facessero parte di un grande ceppo etno-linguistico stanziato nell’Europa centrale, nell’attuale Germania. Una parte di questo gruppo si sarebbe diretta verso sud, insediandosi nell’Italia nord-orientale, e sarebbe diventata il popolo dei Veneti; un’altra si sarebbe spostata ancora più a sud, nel Lazio, dando origine ai Latini e ai Falisci, di cui parleremo più avanti.

Vita quotidiana e insediamenti

I Veneti costruivano i loro villaggi vicino ai corsi d’acqua, scegliendo dossi sabbiosi nelle vicinanze dei fiumi. Grazie all’archeologia, abbiamo una ricostruzione attendibile delle loro abitazioni: le case avevano una base in pietra, con un pavimento in argilla pressata. Le pareti venivano realizzate in legno e successivamente rivestite di argilla, mentre i tetti erano coperti di paglia.

Attività economiche e commercio

I Veneti erano abili commercianti. Scambiavano merci con i popoli limitrofi, come gli Etruschi, ma anche via mare, attraverso la costa adriatica, raggiungendo la Grecia e addirittura l’Egitto. Erano quindi tra i popoli preromani più attivi nel commercio marittimo, con una fitta rete di relazioni economiche.

Aspetto militare

Dal punto di vista militare, i Veneti sono rappresentati da reperti come questa statuetta di un guerriero, che ci mostra alcuni elementi caratteristici: uno scudo di tradizione oplitica, un elmo con cresta (tipico dell’influenza celtica), e — anche se perduto nella statuetta — un’arma principale, una lancia pesante. Un altro reperto notevole è la spada venetica, una grande spada in ferro che rendeva i guerrieri veneti particolarmente temibili in battaglia.

Religione

Anche l’aspetto religioso dei Veneti è molto interessante. Erano politeisti e adoravano divinità rurali, legate alla natura e alla vita agricola. I loro riti si svolgevano in boschi sacri, in radure protette da alberi alti e fitti, dove si tenevano cerimonie in onore degli dèi protettori della vita nei campi.

Arte e cultura materiale

Sul piano artistico, i Veneti eccellevano nella produzione delle situle, particolari vasi metallici decorati a sbalzo. Per realizzarle, gli artigiani univano lamiere di bronzo o ferro e decoravano la superficie battendo con un martelletto e un punteruolo, così da ottenere rilievi decorativi. Le situle venetiche sono importanti non solo per la qualità dell’esecuzione, ma anche perché i Veneti furono i primi a raffigurare figure umane su di esse, segnando un punto di svolta nell’arte preromana.

I LIGURI

I LIGURI

Passiamo ora ai Liguri, un popolo tra i più antichi dell’Italia. Tuttavia, sia per gli autori antichi — come i Romani — sia per gli studiosi moderni, è molto difficile ricostruirne l’origine, principalmente per la totale assenza di fonti scritte. I Liguri, infatti, non avevano una lingua scritta, e quindi non ci hanno lasciato iscrizioni, tavolette o documenti che possano raccontarci la loro storia, le loro credenze o la loro organizzazione. Questa mancanza rappresenta una grave difficoltà per la ricerca storica.

La teoria più accreditata oggi tra gli studiosi è che i Liguri fossero un popolo proveniente dalla penisola iberica, che nel corso del tempo si sarebbe spostato lungo la costa mediterranea, attraversando quella che oggi è la Costa Azzurra, nell’odierna Francia meridionale, fino a stanziarsi nella zona che oggi chiamiamo Liguria.

Organizzazione sociale

I Liguri erano organizzati in tribù autonome, totalmente indipendenti le une dalle altre. Queste tribù si distinguevano per un tratto molto particolare: avevano un forte senso di uguaglianza, sia nei beni sia nelle decisioni. Tutto era condiviso, tutto si decideva insieme. Si trattava di una società egualitaria nel senso più puro del termine.

Persino gli autori romani ne riconoscevano questa caratteristica. Raccontavano, ad esempio, che i Liguri trattavano tutti con lo stesso rispetto, e che le donne liguri erano forti quanto gli uomini. In alcuni casi, era la donna a scegliere il marito nel momento del matrimonio — un fatto eccezionale e in netto contrasto con le culture circostanti. Questo aspetto rende la società ligure un vero unicum nella storia preromana d’Italia.

Con il passare dei secoli, però, anche tra i Liguri emerse una forma embrionale di aristocrazia guerriera e si affacciò l’idea di proprietà privata. Abbiamo testimonianze che, a un certo punto, in alcuni casi si cominciava a pagare una sorta di affitto per l’uso privilegiato del territorio. Tuttavia, si trattava ancora di elementi rudimentali rispetto ad altre civiltà. La base della società rimaneva fortemente egualitaria.

I Liguri come guerrieri

I Liguri erano un popolo di guerrieri, feroci e temibili. Questo è ciò che riportano tutte le fonti antiche, nonostante il loro equipaggiamento fosse modesto. I guerrieri liguri utilizzavano grandi scudi in legno dipinti di blu, elmi di tipo Montefortino (di derivazione celtica), e armi come grosse lance o spadoni.

Queste spade, però, erano spesso realizzate in ferro dolce, il che le rendeva poco resistenti: tendevano a piegarsi durante il combattimento. Quindi, non erano strumenti particolarmente efficaci o sofisticati.

Nonostante ciò, i Liguri si distinguevano per la loro ferocia in battaglia. Erano considerati guerrieri implacabili, tanto che venivano frequentemente ingaggiati come mercenari. Avere i Liguri dalla propria parte significava poter contare su unità combattive pericolosissime per gli avversari.

Nella memoria storica, i Liguri restano quindi come tribù forse non molto organizzate politicamente, ma indubbiamente tra le più temibili dal punto di vista militare.

GLI ETRUSCHI

GLI ETRUSCHI

Questa indicata nella cartina è la zona dell’Italia preromana abitata dagli Etruschi, forse il popolo più importante e influente dell’Italia prima dell’espansione romana. Un vero protagonista della storia antica della penisola.

L’origine degli Etruschi

Sull’origine degli Etruschi si è discusso moltissimo. Tra le teorie antiche, troviamo quella di Erodoto, secondo cui gli Etruschi provenivano dalla Paflagonia, una regione situata nella penisola anatolica (nell’attuale Turchia). Questa teoria suggerisce un’origine orientale, frutto di una migrazione causata da carestie.

In epoca augustea, però, Dionigi di Alicarnasso contestò Erodoto, sostenendo che gli Etruschi fossero un popolo autoctono, senza alcuna origine orientale, già stanziato in Italia.

Per secoli il dibattito è rimasto aperto, fino a quando studiosi moderni, a partire dal celebre etruscologo Massimo Pallottino, hanno sostanzialmente risolto la questione: oggi si ritiene che gli Etruschi fossero autoctoni della penisola italica, anche se, in un certo periodo, subirono l’influenza delle civiltà orientali tramite scambi commerciali intensi, in quello che viene definito il periodo “orientalizzante”.

L’organizzazione politica e urbana

Gli Etruschi erano organizzati in una confederazione di dodici città-stato, nota come la Dodecapoli. Ogni città era strutturata con due vie principali: il cardo e il decumano, che si incrociavano formando un reticolato urbano da cui si sviluppavano le insulae, cioè i quartieri. Questo schema urbanistico, adottato poi dai Romani, è in realtà di origine etrusca.

Le città erano circondate da mura ciclopiche e dotate di porte monumentali ad arco. Anche in questo caso, l’arco è un’invenzione etrusca, poi perfezionata e ampiamente utilizzata dai Romani.

A capo della città vi era il lucumone, una sorta di re, affiancato da un consiglio di nobili che fungeva sia da organo consultivo sia da controllo del potere. C’erano inoltre i zilath, magistrati che amministravano la giustizia. Questa era, in sintesi, l’organizzazione socio-politica di una città etrusca.

La religione

La religione etrusca ebbe un’influenza decisiva su quella romana. Gli Etruschi erano politeisti, ma i loro dèi potevano essere benevoli o vendicativi. Da qui nasceva il concetto di metus deorum, ovvero il timore reverenziale verso le divinità. Il rapporto con il divino era improntato alla paura di offendere gli dèi e incorrere nella loro collera.

Per evitare ciò, si seguivano due principi fondamentali:

Queste pratiche religiose furono ereditate dai Romani e costituirono le basi della religione ufficiale di Roma.

I PICENI

I PICENI

Questa indicata nella cartina è la zona del Piceno, abitata dall’antico popolo dei Piceni, uno dei più importanti dell’Italia preromana. Anche in questo caso, è interessante chiedersi da dove provenissero.

Secondo gli autori antichi, i Piceni deriverebbero da un "ver sacrum" istituito dai Sabini. Questa espressione latina va però spiegata: il ver sacrum era un rito religioso molto particolare. Secondo la tradizione, una comunità — come appunto i Sabini — decideva, in caso di difficoltà o su comando divino, che tutti i bambini nati dal primo giorno di primavera sarebbero stati consacrati a una divinità. Cresciuti, questi giovani — considerati "sacri" — avrebbero dovuto abbandonare la loro terra e partire alla ricerca di nuove terre da colonizzare. Secondo la leggenda, proprio da uno di questi ver sacrum sarebbe nato il popolo dei Piceni, fondato da giovani Sabini migrati verso est.

Tuttavia, le teorie moderne sono diverse: oggi si ritiene che i Piceni fossero un popolo misto, nato dall’incontro tra popolazioni locali e gruppi provenienti da altre zone. Tra questi, probabilmente Illiri, che avrebbero attraversato l’Adriatico, e Umbri, penetrati dall’interno.

Economia e società

La base economica della società picena era l’agricoltura, in cui eccellevano nella coltivazione di vite, olivo e grano. Gli antichi affermavano che le olive dei Piceni fossero le migliori d’Italia. Accanto all’agricoltura, erano praticati l’allevamento e un commercio fiorente.

I Piceni commerciavano sia via terra, attraversando i valichi appenninici per scambiare merci con Umbri ed Etruschi, sia via mare, grazie alla costa adriatica, con altri popoli del Mediterraneo. Erano presenti anche numerose attività artigianali, che contribuivano a rendere la loro economia produttiva e solida.

Struttura politica

Un aspetto interessante è che le grandi famiglie aristocratiche, oltre a detenere il potere politico, erano anche famiglie guerriere, capaci di guidare la società in tempo di guerra e di pace. La società picena può essere definita una forma mista oligarchico-repubblicana: secondo le ipotesi più accreditate, tutta la popolazione aveva diritto di voto, ma il potere veniva poi esercitato da un’oligarchia — un gruppo ristretto di nobili guerrieri eletti, che prendevano le decisioni politiche più rilevanti, incluse quelle su guerra e diplomazia.

In conclusione, i Piceni furono una potente e interessante popolazione preromana, dotata di una società ben strutturata, un’economia forte e un’organizzazione politica evoluta per l’epoca.

GLI UMBRI

Gli Umbri

Questa parte centrale dell’Italia era occupata dagli Umbri, un popolo che, secondo sia gli autori antichi che gli studiosi moderni, potrebbe essere il più antico d’Italia.

La società umbra ha avuto una notevole evoluzione: inizialmente erano nomadi, che solo in alcuni periodi fondavano piccoli villaggi temporanei, spesso posizionati sulle alture per difendersi meglio. Con il tempo, però, gli Umbri si stabilirono in modo più duraturo e costruirono città fortificate e ben organizzate, che funzionavano come città-stato, cioè ogni città era autonoma e autogestita.

Tuttavia, le città umbre potevano unirsi in confederazioni composte da dieci città, chiamate "decuviae". Una decuvia era quindi un'alleanza politica e militare tra dieci città umbre, che prendevano decisioni congiunte, costituendo una vera e propria unità politica.

Le Tavole Eugubine

Gli Umbri sono un popolo affascinante non solo per il livello di sviluppo raggiunto, ma anche per il loro profondo senso religioso, testimoniato da uno dei più straordinari reperti dell’Italia preromana: le Tavole Eugubine.

Queste tavole di bronzo, rinvenute a Gubbio, rappresentano uno dei documenti scritti più importanti dell’Italia antica. Contengono un testo religioso in lingua umbra, con prescrizioni rituali rivolte a dodici sacerdoti, chiamati pertotes. I testi descrivono i rituali da eseguire per:

Religione e cultura

La religione umbra era politeista, con divinità legate al mondo rurale e pastorale: dèi della natura, dell’agricoltura, dei raccolti e dei cicli stagionali. La spiritualità aveva quindi un legame diretto con la vita quotidiana e produttiva della comunità.

Economia e ruolo militare

Gli Umbri avevano un’agricoltura sviluppata, un commercio attivo e costituivano un punto di collegamento tra il Centro-Nord e il Centro-Sud della penisola. Grazie anche alla struttura federale delle decuviae, erano ben organizzati anche militarmente.

Un esempio importante è la Battaglia del Sentino (295 a.C.), in cui i Romani si trovarono di fronte a una coalizione di popoli: Etruschi, Sanniti, Galli e, naturalmente, Umbri, considerati tra i nemici più temibili di Roma.

In sintesi, gli Umbri furono un grande popolo, tra i più antichi della penisola italica, che ha lasciato un segno importante nella storia preromana dell’Italia centrale, sia per il loro assetto politico, sia per la ricchezza della loro cultura religiosa.

Per quanto riguarda i Latini, dedicheremo un documentario a parte, poiché da quel popolo nasce la storia di Roma, e merita quindi un approfondimento specifico.

OSCI E SANNITI

OSCI E SANNITI

Cominciamo dai Falisci, un popolo interessante la cui origine, secondo alcune teorie, risalirebbe a un grande gruppo nomade proveniente dall’Europa centrale, che migrò verso sud fino ad arrivare in Italia. I Falisci si stabilirono in una zona dell'alto Lazio, trovando una loro identità culturale, ma subendo anche forti influenze esterne: dagli Etruschi a nord, con la loro cultura, religione e scrittura, e dai Latini a sud.

I Falisci, pur mantenendo una propria identità, si trovarono così schiacciati tra due grandi civiltà, assorbendo da entrambe tratti religiosi e linguistici. Furono a lungo alleati degli Etruschi e, durante la lunga guerra tra Roma e Veio — una delle città etrusche più importanti — si schierarono contro i Romani.

Combatterono più volte contro Roma, opponendo una resistenza tenace, con tattiche di guerriglia e attacchi improvvisi, risultando un nemico temibile. Tuttavia, furono infine sconfitti: i Romani conquistarono il territorio dei Falisci e rasero al suolo la loro capitale, Falerii, fondando Falerii Novi, una colonia romana retta da leggi romane. Da quel momento, i Falisci furono assimilati dai Latini e integrati nell’orbita romana.

Gli Osci

Passando agli Osci, è importante chiarire che non si trattava di un solo popolo, ma di un insieme di popolazioni della stessa area linguistica, che parlavano la lingua osca.

I primi Osci si stabilirono nel Golfo di Napoli e nell’entroterra dell’odierna Campania. Da questi gruppi originari si svilupparono vari popoli di tradizione osca, tra cui:

I Sanniti

I Sanniti abitavano la zona montuosa del Sannio (oggi Molise e parte dell’Abruzzo e Campania) e sono considerati uno dei popoli più evoluti e pericolosi dell’Italia preromana.

Inizialmente vissero in villaggi su alture vicini a fiumi, ma con il tempo svilupparono una società fortemente organizzata e militarizzata. L’economia si basava su:

I Sanniti erano formidabili guerrieri, esperti nel combattimento su terreni irregolari. Il loro contributo alla storia militare romana fu notevole: furono proprio i Sanniti a introdurre il giavellotto e la formazione manipolare, che i Romani successivamente adottarono nel proprio esercito.

Organizzazione politica

La società osco-sannita era strutturata attorno al pagus, un distretto rurale semindipendente, che si amministrava da sé. Più pagi potevano unirsi a formare un'unità politica più ampia, chiamata touto.

Il touto era governato da un'assemblea che eleggeva magistrati, detti meddís (dal latino magistratus), con poteri giudiziari e amministrativi, inclusa la riscossione delle tasse. Il magistrato supremo era il meddís túvtiks, paragonabile, per ruolo e funzione, al console romano.

È evidente come l’organizzazione politica dei Sanniti abbia influenzato profondamente la struttura della Repubblica romana.

Religione

Anche la religione osco-sannita era ben strutturata. È stata ritrovata una tavoletta di bronzo con l’elenco delle divinità principali, molte delle quali legate alla vita rurale e agricola:

I MESSAPI

I MESSAPI

Concludiamo con uno degli ultimi popoli dell’Italia preromana: i Messapi. Come mostra la lingua messapica, attestata da iscrizioni ritrovate nel territorio, la maggior parte del mondo accademico ritiene che i Messapi fossero di origine illirica, provenienti cioè dalla regione dell’Illiria, sull’altra sponda dell’Adriatico.

Organizzazione e città

I Messapi erano organizzati in città fortificate, protette da imponenti mura e dotate di porte monumentali, simili a quelle del mondo etrusco. Avevano due centri principali:

L’economia messapica era molto articolata e si divideva in due principali categorie di città:

Arte e produzione ceramica

Tra le più belle espressioni dell’artigianato messapico c’è la Trozzella, un vaso tipico della cultura messapica, considerato oggi simbolo dell’identità artistica della regione.

La trozzella ha una forma distintiva:

La sua produzione è rimasta viva nella tradizione pugliese: ancora oggi, se visitate la Puglia, potete trovare ceramiche ispirate a questa antichissima forma, testimonianza di una tradizione millenaria che ha saputo resistere al tempo.

LA MAGNA GRECIA

LA MAGNA GRECIA

Concludiamo il nostro viaggio attraverso l’Italia preromana parlando delle città della Magna Grecia, ovvero della colonizzazione greca nel Sud Italia.

Le colonie greche nel Sud Italia furono belle, floride e potenti, e la loro organizzazione politica era ispirata a quella della madrepatria: si trattava di vere e proprie poleis, cioè città-stato.

Organizzazione politica

Le poleis della Magna Grecia presentavano diverse forme di governo:

Le città greche della Magna Grecia godevano di un altissimo livello di benessere. Erano tra le zone più evolute d’Italia, con:

Arte, filosofia e letteratura

L’arte greca della Magna Grecia era molto sviluppata e rappresentava un modello culturale per tutte le popolazioni italiche circostanti. Non solo: in queste città fiorirono anche filosofia e letteratura.

È importante ricordare che la filosofia greca non nacque solo ad Atene. Alcuni tra i più grandi filosofi dell’antichità provenivano proprio dalla Magna Grecia:

Per questo motivo si può affermare — senza timore di esagerare — che la Magna Grecia fu la parte più evoluta e colta dell’Italia preromana.

La Sicilia e i Sicelioti

Uno sguardo finale va alla Sicilia, anch’essa profondamente influenzata dalla cultura greca. L’isola era infatti dominata da città greche, e in particolare dall’unione tra i coloni greci e le popolazioni indigene siciliane si formarono i Sicelioti.

Secondo la storiografia tradizionale, ci fu una fusione pacifica tra Greci e indigeni. Altri studi, invece, suggeriscono che in alcuni casi il dominio greco fu più duro e autoritario. In ogni caso, col tempo, la Sicilia sviluppò una propria identità culturale e politica.

Un evento storico importante è il Congresso di Gela del 424 a.C., in cui i Sicelioti rivendicarono il diritto a una propria indipendenza dalla madrepatria greca, proponendo la creazione di un’entità politica autonoma. Anche se questo progetto non si realizzò pienamente — poiché le città costiere rimasero legate alla Grecia — è comunque un chiaro segno della coscienza culturale autonoma che si stava sviluppando in Sicilia.

La Sardegna

Per concludere, è bene precisare che in questo percorso abbiamo volutamente escluso la Sardegna, poiché è sempre stata considerata una realtà autonoma rispetto alla penisola italica.

Anche i Romani, al tempo di Cesare e Augusto, consideravano la Sardegna una provincia a sé stante, separata dalle regioni italiche. Solo con l’imperatore Diocleziano, durante la riorganizzazione dell’Impero in diocesi, la Sardegna fu inclusa nella Diocesi Italiana, entrando formalmente nella sfera amministrativa dell’Italia romana.

Tuttavia, la Sardegna mantenne a lungo un’identità autonoma, distinguendosi per cultura, tradizioni e organizzazione.

Presentiamo qui di seguito una panoramica delle principali popolazioni italiche della loro storia ed origine:

I CELTI

I CELTI

Questa cartina, che rappresenta una ricostruzione dell’Italia durante l’Età del Ferro, prima della dominazione romana. Mostra tutti i principali popoli preromani.

Gli storici classificano questi popoli anche in base alla lingua parlata, quindi si tratta di una cartina etnolinguistica. Seguiremo proprio il criterio linguistico, perché permette di comprendere meglio la posizione e la dinamica dei vari popoli nei territori italici.

Cominciando dal Nord, troviamo i Galli, così chiamati dai Romani, mentre il loro nome originario è Celti. I Celti erano una popolazione molto vasta, stanziata in un’area dell’Europa ben più ampia rispetto all’Italia. Tuttavia, furono fondamentali per la storia dell’Italia settentrionale durante l’Età del Ferro.

In quel periodo, i Celti occupavano una regione che ha restituito importanti testimonianze archeologiche, in particolare legate alla cosiddetta cultura di Canegrate. Questa prende il nome dal luogo dove sono stati ritrovati i principali reperti, in particolare corredi funerari: è consuetudine, infatti, denominare una cultura archeologica dal sito in cui si sono trovati i resti più significativi.

La cultura di Canegrate era piuttosto sviluppata. I Celti della zona costruivano insediamenti su alture, una scelta strategica sia per il controllo del territorio e la difesa dai nemici, sia per proteggersi dalle inondazioni, allora più frequenti di oggi.

Questi villaggi erano organizzati in modo semplice, con un’economia basata soprattutto sull’agricoltura — in particolare sulla coltivazione dei cereali — e sull’allevamento, più che sulla caccia. I Celti vantavano inoltre una buona tradizione metallurgica, come dimostrano i ritrovamenti di fibule, bracciali, collari: oggetti che costituivano un tratto distintivo della loro cultura materiale.

Un altro elemento importante per gli storici è il rito funerario, che spesso serve a distinguere le diverse culture: nel caso di Canegrate, si praticava la cremazione.

Con il tempo, questa cultura si evolve nella cosiddetta cultura di Golasecca, anch’essa così denominata dal luogo dei ritrovamenti più significativi. La cultura di Golasecca conserva molte caratteristiche della precedente, ma mostra anche segni di evoluzione.

L’agricoltura rimane centrale, con coltivazioni di cereali e legumi, mentre l’allevamento si consolida, soprattutto di pecore, maiali e capre. Si mantiene anche la produzione metallurgica e ceramica.

Ma l’aspetto più interessante della cultura di Golasecca riguarda il commercio: questo popolo si specializza nel ruolo di mediatore tra gli Etruschi, stanziati a sud, e le popolazioni dell’attuale Francia. Questo ruolo commerciale portò a un notevole arricchimento.

Si assiste anche alla nascita di una classe emergente: non più un sistema tribale completamente egualitario, ma l’affermarsi di una classe aristocratica, riconoscibile attraverso la presenza di tombe più ricche e differenziate.

Tra la cultura di Canegrate e quella di Golasecca, i Celti hanno lasciato un’impronta profonda e significativa nell’Italia preromana, in particolare nell’area settentrionale.

I LEPONZI

I LEPONZI

Parliamo dei cosiddetti Leponzi (o Leonzi). Chi erano? Secondo gran parte del mondo accademico, si trattava di un popolo misto, di origine celto-ligure.

In questa zona, infatti, non esistevano confini netti: erano confini sfumati, e i popoli tendevano a mescolarsi tra loro. È importante quindi non considerare la cartina in modo rigido, ma piuttosto come un'immagine dinamica e fluida.

I Leponzi abitavano prevalentemente lungo le principali vie di comunicazione, cioè valli e fiumi. Ogni loro insediamento era ben strutturato: gli archeologi hanno ritrovato aree con funzioni distinte — una zona residenziale, una dedicata alla produzione artigianale, e una zona sacra, destinata ai riti religiosi.

Sebbene si trattasse ancora di villaggi semplici, iniziavano ad avere una struttura organizzata e articolata.

La capitale dei Leponzi era l’antica città di Oscela, corrispondente all’odierna Domodossola. Chi oggi vive a Domodossola può quindi sapere che la sua città fu, in antichità, il centro principale di questo popolo.

L’economia dei Leponzi si basava, come per altri popoli preromani, su agricoltura, allevamento, artigianato e soprattutto commercio.

Il fiume Ticino, che attraversava il loro territorio, rappresentava la principale via commerciale, facilitando gli scambi e garantendo prosperità.

Si può dire che i Leponzi abbiano raggiunto un livello di benessere piuttosto elevato, forse tra i più alti tra le popolazioni celtiche dell’Italia settentrionale.

Furono senza dubbio un popolo di successo, che ha lasciato un’impronta significativa nella storia dell’Italia preromana.

I RETI

I RETI

Se ci spostiamo ancora un po’sulla cartina, andiamo a conoscere il popolo dei Reti, la cui origine è oggetto di un interessante dibattito. L’origine di questo popolo, infatti, non è solo una questione che ci poniamo oggi: già le fonti antiche, in epoca romana, si interrogavano sull’identità e la provenienza dei Reti prima dell’arrivo dei Romani. Dunque, è un tema trattato con attenzione anche dagli autori antichi.

Il caso dei Reti è particolarmente affascinante perché, secondo gli autori romani, si trattava di Etruschi migrati verso nord, che si erano stabiliti nella zona delle Prealpi. Questa ipotesi era supportata dalla somiglianza tra la lingua etrusca e la lingua retica, considerate "lingue sorelle". Anche se la lingua retica presentava alcune differenze (ad esempio, l’assenza della lettera O), restava comunque molto affine a quella etrusca.

Per secoli, quindi, si è creduto che i Reti fossero Etruschi del nord.

Poi, nell’Ottocento, una nuova scuola di archeologi e storici ha proposto un’interpretazione completamente opposta: secondo questa teoria, i Reti non erano discendenti degli Etruschi, ma al contrario sarebbero stati i loro antenati. In altre parole, si ipotizzava che i Reti si fossero spostati verso sud, dando origine alla civiltà etrusca. Si trattava di un vero e proprio ribaltamento delle teorie precedenti.

Oggi, la concezione dell’origine dei Reti si è ulteriormente evoluta. Secondo gli storici e i linguisti contemporanei, in un’epoca molto antica — probabilmente nel Neolitico — esisteva un grande popolo che occupava l’Italia settentrionale, parlando una lingua comune che viene oggi definita tirrenico comune. A un certo punto, probabilmente a causa di una migrazione o di un altro evento trasformativo, questo gruppo si è diviso in due rami distinti, dando origine a due civiltà: da una parte gli Etruschi, dall’altra i Reti. Questi popoli hanno poi seguito sviluppi culturali differenti, mantenendo però analogie linguistiche e culturali.

Per quanto riguarda la descrizione dei Reti da parte dei Romani, essa è piuttosto negativa. I Reti venivano descritti come montanari rozzi e violenti, dediti a saccheggi e razzie, in particolare ai danni di chi attraversava i valichi alpini. Imponevano pedaggi e spesso attaccavano i villaggi. Tuttavia, va precisato che questa immagine ci arriva da fonti romane e risale al periodo precedente alle campagne militari condotte da Roma per sottomettere i Reti e “liberare” le Alpi: quindi è, comprensibilmente, una descrizione di parte.

Dal punto di vista archeologico, si è riscontrato che i Reti possedevano insediamenti con strutture proto-urbane, ovvero con i primi segni di organizzazione cittadina. Tuttavia, non si trattava ancora di vere città, bensì di villaggi organizzati, il che suggerisce che la loro società fosse meno strutturata rispetto a quella di altri popoli coevi. Non possiamo definirli primitivi, ma sicuramente meno evoluti in termini di organizzazione sociale e sviluppo urbano.

Nonostante ciò, i Reti dominarono a lungo una vasta area delle Alpi centrali, lasciando una traccia importante nella storia dell’Italia preromana.

I VENETI

I VENETI

Ci troviamo ora in un'importante regione dell’Italia settentrionale, abitata in epoca preromana dai Veneti. Anche in questo caso, è necessario iniziare con un approfondimento sull’origine di questo popolo, su cui esistono ben tre teorie principali.

La prima è un’antica teoria riportata da Erodoto, secondo cui i Veneti sarebbero originari della Paflagonia, una regione situata nella penisola anatolica, cioè nell’attuale Turchia. Secondo questa versione, a causa di carestie e siccità, una parte della popolazione paflagonica sarebbe migrata attraversando il mare Adriatico e si sarebbe infine stanziata nel nord-est dell’Italia. Questa ipotesi è rimasta in auge per molti secoli.

Una seconda teoria, anch’essa di origine antica e sempre attribuita a Erodoto, identifica i Veneti come Illiri occidentali, cioè un ramo del popolo illirico che, a un certo punto, si sarebbe trasferito in Italia.

Infine, l’interpretazione moderna più accreditata sostiene che i Veneti facessero parte di un grande ceppo etno-linguistico stanziato nell’Europa centrale, nell’attuale Germania. Una parte di questo gruppo si sarebbe diretta verso sud, insediandosi nell’Italia nord-orientale, e sarebbe diventata il popolo dei Veneti; un’altra si sarebbe spostata ancora più a sud, nel Lazio, dando origine ai Latini e ai Falisci, di cui parleremo più avanti.

Vita quotidiana e insediamenti

I Veneti costruivano i loro villaggi vicino ai corsi d’acqua, scegliendo dossi sabbiosi nelle vicinanze dei fiumi. Grazie all’archeologia, abbiamo una ricostruzione attendibile delle loro abitazioni: le case avevano una base in pietra, con un pavimento in argilla pressata. Le pareti venivano realizzate in legno e successivamente rivestite di argilla, mentre i tetti erano coperti di paglia.

Attività economiche e commercio

I Veneti erano abili commercianti. Scambiavano merci con i popoli limitrofi, come gli Etruschi, ma anche via mare, attraverso la costa adriatica, raggiungendo la Grecia e addirittura l’Egitto. Erano quindi tra i popoli preromani più attivi nel commercio marittimo, con una fitta rete di relazioni economiche.

Aspetto militare

Dal punto di vista militare, i Veneti sono rappresentati da reperti come questa statuetta di un guerriero, che ci mostra alcuni elementi caratteristici: uno scudo di tradizione oplitica, un elmo con cresta (tipico dell’influenza celtica), e — anche se perduto nella statuetta — un’arma principale, una lancia pesante. Un altro reperto notevole è la spada venetica, una grande spada in ferro che rendeva i guerrieri veneti particolarmente temibili in battaglia.

Religione

Anche l’aspetto religioso dei Veneti è molto interessante. Erano politeisti e adoravano divinità rurali, legate alla natura e alla vita agricola. I loro riti si svolgevano in boschi sacri, in radure protette da alberi alti e fitti, dove si tenevano cerimonie in onore degli dèi protettori della vita nei campi.

Arte e cultura materiale

Sul piano artistico, i Veneti eccellevano nella produzione delle situle, particolari vasi metallici decorati a sbalzo. Per realizzarle, gli artigiani univano lamiere di bronzo o ferro e decoravano la superficie battendo con un martelletto e un punteruolo, così da ottenere rilievi decorativi. Le situle venetiche sono importanti non solo per la qualità dell’esecuzione, ma anche perché i Veneti furono i primi a raffigurare figure umane su di esse, segnando un punto di svolta nell’arte preromana.

I LIGURI

I LIGURI

Passiamo ora ai Liguri, un popolo tra i più antichi dell’Italia. Tuttavia, sia per gli autori antichi — come i Romani — sia per gli studiosi moderni, è molto difficile ricostruirne l’origine, principalmente per la totale assenza di fonti scritte. I Liguri, infatti, non avevano una lingua scritta, e quindi non ci hanno lasciato iscrizioni, tavolette o documenti che possano raccontarci la loro storia, le loro credenze o la loro organizzazione. Questa mancanza rappresenta una grave difficoltà per la ricerca storica.

La teoria più accreditata oggi tra gli studiosi è che i Liguri fossero un popolo proveniente dalla penisola iberica, che nel corso del tempo si sarebbe spostato lungo la costa mediterranea, attraversando quella che oggi è la Costa Azzurra, nell’odierna Francia meridionale, fino a stanziarsi nella zona che oggi chiamiamo Liguria.

Organizzazione sociale

I Liguri erano organizzati in tribù autonome, totalmente indipendenti le une dalle altre. Queste tribù si distinguevano per un tratto molto particolare: avevano un forte senso di uguaglianza, sia nei beni sia nelle decisioni. Tutto era condiviso, tutto si decideva insieme. Si trattava di una società egualitaria nel senso più puro del termine.

Persino gli autori romani ne riconoscevano questa caratteristica. Raccontavano, ad esempio, che i Liguri trattavano tutti con lo stesso rispetto, e che le donne liguri erano forti quanto gli uomini. In alcuni casi, era la donna a scegliere il marito nel momento del matrimonio — un fatto eccezionale e in netto contrasto con le culture circostanti. Questo aspetto rende la società ligure un vero unicum nella storia preromana d’Italia.

Con il passare dei secoli, però, anche tra i Liguri emerse una forma embrionale di aristocrazia guerriera e si affacciò l’idea di proprietà privata. Abbiamo testimonianze che, a un certo punto, in alcuni casi si cominciava a pagare una sorta di affitto per l’uso privilegiato del territorio. Tuttavia, si trattava ancora di elementi rudimentali rispetto ad altre civiltà. La base della società rimaneva fortemente egualitaria.

I Liguri come guerrieri

I Liguri erano un popolo di guerrieri, feroci e temibili. Questo è ciò che riportano tutte le fonti antiche, nonostante il loro equipaggiamento fosse modesto. I guerrieri liguri utilizzavano grandi scudi in legno dipinti di blu, elmi di tipo Montefortino (di derivazione celtica), e armi come grosse lance o spadoni.

Queste spade, però, erano spesso realizzate in ferro dolce, il che le rendeva poco resistenti: tendevano a piegarsi durante il combattimento. Quindi, non erano strumenti particolarmente efficaci o sofisticati.

Nonostante ciò, i Liguri si distinguevano per la loro ferocia in battaglia. Erano considerati guerrieri implacabili, tanto che venivano frequentemente ingaggiati come mercenari. Avere i Liguri dalla propria parte significava poter contare su unità combattive pericolosissime per gli avversari.

Nella memoria storica, i Liguri restano quindi come tribù forse non molto organizzate politicamente, ma indubbiamente tra le più temibili dal punto di vista militare.

GLI ETRUSCHI

GLI ETRUSCHI

Questa indicata nella cartina è la zona dell’Italia preromana abitata dagli Etruschi, forse il popolo più importante e influente dell’Italia prima dell’espansione romana. Un vero protagonista della storia antica della penisola.

L’origine degli Etruschi

Sull’origine degli Etruschi si è discusso moltissimo. Tra le teorie antiche, troviamo quella di Erodoto, secondo cui gli Etruschi provenivano dalla Paflagonia, una regione situata nella penisola anatolica (nell’attuale Turchia). Questa teoria suggerisce un’origine orientale, frutto di una migrazione causata da carestie.

In epoca augustea, però, Dionigi di Alicarnasso contestò Erodoto, sostenendo che gli Etruschi fossero un popolo autoctono, senza alcuna origine orientale, già stanziato in Italia.

Per secoli il dibattito è rimasto aperto, fino a quando studiosi moderni, a partire dal celebre etruscologo Massimo Pallottino, hanno sostanzialmente risolto la questione: oggi si ritiene che gli Etruschi fossero autoctoni della penisola italica, anche se, in un certo periodo, subirono l’influenza delle civiltà orientali tramite scambi commerciali intensi, in quello che viene definito il periodo “orientalizzante”.

L’organizzazione politica e urbana

Gli Etruschi erano organizzati in una confederazione di dodici città-stato, nota come la Dodecapoli. Ogni città era strutturata con due vie principali: il cardo e il decumano, che si incrociavano formando un reticolato urbano da cui si sviluppavano le insulae, cioè i quartieri. Questo schema urbanistico, adottato poi dai Romani, è in realtà di origine etrusca.

Le città erano circondate da mura ciclopiche e dotate di porte monumentali ad arco. Anche in questo caso, l’arco è un’invenzione etrusca, poi perfezionata e ampiamente utilizzata dai Romani.

A capo della città vi era il lucumone, una sorta di re, affiancato da un consiglio di nobili che fungeva sia da organo consultivo sia da controllo del potere. C’erano inoltre i zilath, magistrati che amministravano la giustizia. Questa era, in sintesi, l’organizzazione socio-politica di una città etrusca.

La religione

La religione etrusca ebbe un’influenza decisiva su quella romana. Gli Etruschi erano politeisti, ma i loro dèi potevano essere benevoli o vendicativi. Da qui nasceva il concetto di metus deorum, ovvero il timore reverenziale verso le divinità. Il rapporto con il divino era improntato alla paura di offendere gli dèi e incorrere nella loro collera.

Per evitare ciò, si seguivano due principi fondamentali:

- Rispettare scrupolosamente i rituali religiosi.

- Capire cosa volessero gli dèi, per non contraddirli.

- Auguri: interpretavano la volontà degli dèi osservando il volo degli uccelli.

- Aruspici: analizzavano le viscere (soprattutto il fegato) degli animali sacrificati. Famoso è il modello in bronzo di fegato ritrovato, usato per l’insegnamento.

- Fulguratori: interpretavano la volontà divina attraverso i fulmini e il modo in cui cadevano.

Queste pratiche religiose furono ereditate dai Romani e costituirono le basi della religione ufficiale di Roma.

I PICENI

I PICENI

Questa indicata nella cartina è la zona del Piceno, abitata dall’antico popolo dei Piceni, uno dei più importanti dell’Italia preromana. Anche in questo caso, è interessante chiedersi da dove provenissero.

Secondo gli autori antichi, i Piceni deriverebbero da un "ver sacrum" istituito dai Sabini. Questa espressione latina va però spiegata: il ver sacrum era un rito religioso molto particolare. Secondo la tradizione, una comunità — come appunto i Sabini — decideva, in caso di difficoltà o su comando divino, che tutti i bambini nati dal primo giorno di primavera sarebbero stati consacrati a una divinità. Cresciuti, questi giovani — considerati "sacri" — avrebbero dovuto abbandonare la loro terra e partire alla ricerca di nuove terre da colonizzare. Secondo la leggenda, proprio da uno di questi ver sacrum sarebbe nato il popolo dei Piceni, fondato da giovani Sabini migrati verso est.

Tuttavia, le teorie moderne sono diverse: oggi si ritiene che i Piceni fossero un popolo misto, nato dall’incontro tra popolazioni locali e gruppi provenienti da altre zone. Tra questi, probabilmente Illiri, che avrebbero attraversato l’Adriatico, e Umbri, penetrati dall’interno.

Economia e società

La base economica della società picena era l’agricoltura, in cui eccellevano nella coltivazione di vite, olivo e grano. Gli antichi affermavano che le olive dei Piceni fossero le migliori d’Italia. Accanto all’agricoltura, erano praticati l’allevamento e un commercio fiorente.

I Piceni commerciavano sia via terra, attraversando i valichi appenninici per scambiare merci con Umbri ed Etruschi, sia via mare, grazie alla costa adriatica, con altri popoli del Mediterraneo. Erano presenti anche numerose attività artigianali, che contribuivano a rendere la loro economia produttiva e solida.

Struttura politica

Un aspetto interessante è che le grandi famiglie aristocratiche, oltre a detenere il potere politico, erano anche famiglie guerriere, capaci di guidare la società in tempo di guerra e di pace. La società picena può essere definita una forma mista oligarchico-repubblicana: secondo le ipotesi più accreditate, tutta la popolazione aveva diritto di voto, ma il potere veniva poi esercitato da un’oligarchia — un gruppo ristretto di nobili guerrieri eletti, che prendevano le decisioni politiche più rilevanti, incluse quelle su guerra e diplomazia.

GLI UMBRI

Gli Umbri

Questa parte centrale dell’Italia era occupata dagli Umbri, un popolo che, secondo sia gli autori antichi che gli studiosi moderni, potrebbe essere il più antico d’Italia.

La società umbra ha avuto una notevole evoluzione: inizialmente erano nomadi, che solo in alcuni periodi fondavano piccoli villaggi temporanei, spesso posizionati sulle alture per difendersi meglio. Con il tempo, però, gli Umbri si stabilirono in modo più duraturo e costruirono città fortificate e ben organizzate, che funzionavano come città-stato, cioè ogni città era autonoma e autogestita.

Tuttavia, le città umbre potevano unirsi in confederazioni composte da dieci città, chiamate "decuviae". Una decuvia era quindi un'alleanza politica e militare tra dieci città umbre, che prendevano decisioni congiunte, costituendo una vera e propria unità politica.

Le Tavole Eugubine

Gli Umbri sono un popolo affascinante non solo per il livello di sviluppo raggiunto, ma anche per il loro profondo senso religioso, testimoniato da uno dei più straordinari reperti dell’Italia preromana: le Tavole Eugubine.

Queste tavole di bronzo, rinvenute a Gubbio, rappresentano uno dei documenti scritti più importanti dell’Italia antica. Contengono un testo religioso in lingua umbra, con prescrizioni rituali rivolte a dodici sacerdoti, chiamati pertotes. I testi descrivono i rituali da eseguire per:

- Purificare le città umbre, con cerimonie religiose pubbliche;

- Espiare colpe, per ristabilire l’equilibrio con gli dèi.

Religione e cultura

La religione umbra era politeista, con divinità legate al mondo rurale e pastorale: dèi della natura, dell’agricoltura, dei raccolti e dei cicli stagionali. La spiritualità aveva quindi un legame diretto con la vita quotidiana e produttiva della comunità.

Economia e ruolo militare

Gli Umbri avevano un’agricoltura sviluppata, un commercio attivo e costituivano un punto di collegamento tra il Centro-Nord e il Centro-Sud della penisola. Grazie anche alla struttura federale delle decuviae, erano ben organizzati anche militarmente.

Un esempio importante è la Battaglia del Sentino (295 a.C.), in cui i Romani si trovarono di fronte a una coalizione di popoli: Etruschi, Sanniti, Galli e, naturalmente, Umbri, considerati tra i nemici più temibili di Roma.

Per quanto riguarda i Latini, dedicheremo un documentario a parte, poiché da quel popolo nasce la storia di Roma, e merita quindi un approfondimento specifico.

OSCI E SANNITI

OSCI E SANNITI

Cominciamo dai Falisci, un popolo interessante la cui origine, secondo alcune teorie, risalirebbe a un grande gruppo nomade proveniente dall’Europa centrale, che migrò verso sud fino ad arrivare in Italia. I Falisci si stabilirono in una zona dell'alto Lazio, trovando una loro identità culturale, ma subendo anche forti influenze esterne: dagli Etruschi a nord, con la loro cultura, religione e scrittura, e dai Latini a sud.

I Falisci, pur mantenendo una propria identità, si trovarono così schiacciati tra due grandi civiltà, assorbendo da entrambe tratti religiosi e linguistici. Furono a lungo alleati degli Etruschi e, durante la lunga guerra tra Roma e Veio — una delle città etrusche più importanti — si schierarono contro i Romani.

Combatterono più volte contro Roma, opponendo una resistenza tenace, con tattiche di guerriglia e attacchi improvvisi, risultando un nemico temibile. Tuttavia, furono infine sconfitti: i Romani conquistarono il territorio dei Falisci e rasero al suolo la loro capitale, Falerii, fondando Falerii Novi, una colonia romana retta da leggi romane. Da quel momento, i Falisci furono assimilati dai Latini e integrati nell’orbita romana.

Passando agli Osci, è importante chiarire che non si trattava di un solo popolo, ma di un insieme di popolazioni della stessa area linguistica, che parlavano la lingua osca.

I primi Osci si stabilirono nel Golfo di Napoli e nell’entroterra dell’odierna Campania. Da questi gruppi originari si svilupparono vari popoli di tradizione osca, tra cui:

- Aurunci: fondatori di una pentapoli (confederazione di cinque città-stato);

- Ausoni: simili agli Aurunci per cultura e lingua.

I Sanniti abitavano la zona montuosa del Sannio (oggi Molise e parte dell’Abruzzo e Campania) e sono considerati uno dei popoli più evoluti e pericolosi dell’Italia preromana.

Inizialmente vissero in villaggi su alture vicini a fiumi, ma con il tempo svilupparono una società fortemente organizzata e militarizzata. L’economia si basava su:

- Agricoltura (in terreni spesso difficili);

- Pastorizia, in particolare allevamento di pecore;

- Transumanza: durante le stagioni favorevoli, i greggi si spostavano verso i pascoli della Puglia settentrionale.

I Sanniti erano formidabili guerrieri, esperti nel combattimento su terreni irregolari. Il loro contributo alla storia militare romana fu notevole: furono proprio i Sanniti a introdurre il giavellotto e la formazione manipolare, che i Romani successivamente adottarono nel proprio esercito.

Organizzazione politica

Il touto era governato da un'assemblea che eleggeva magistrati, detti meddís (dal latino magistratus), con poteri giudiziari e amministrativi, inclusa la riscossione delle tasse. Il magistrato supremo era il meddís túvtiks, paragonabile, per ruolo e funzione, al console romano.

È evidente come l’organizzazione politica dei Sanniti abbia influenzato profondamente la struttura della Repubblica romana.

Anche la religione osco-sannita era ben strutturata. È stata ritrovata una tavoletta di bronzo con l’elenco delle divinità principali, molte delle quali legate alla vita rurale e agricola:

- Divinità della primavera;

- Dei delle sorgenti, dei frutti, dei germogli;

- Divinità del vino, della fertilità e del parto.

In conclusione, Osci e Sanniti sono tra i popoli preromani più importanti dell’Italia antica. I Sanniti, in particolare, trasmisero ai Romani nozioni fondamentali, sia militari sia politico-amministrative, che contribuirono in modo decisivo al successo dell’espansione romana.

I MESSAPI

I MESSAPI

Concludiamo con uno degli ultimi popoli dell’Italia preromana: i Messapi. Come mostra la lingua messapica, attestata da iscrizioni ritrovate nel territorio, la maggior parte del mondo accademico ritiene che i Messapi fossero di origine illirica, provenienti cioè dalla regione dell’Illiria, sull’altra sponda dell’Adriatico.

Organizzazione e città

I Messapi erano organizzati in città fortificate, protette da imponenti mura e dotate di porte monumentali, simili a quelle del mondo etrusco. Avevano due centri principali:

- Oria, considerata la capitale politica;

- Ceglie Messapica, la capitale militare.

L’economia messapica era molto articolata e si divideva in due principali categorie di città:

- Città agropastorali, basate su:

- Agricoltura (ulivo, grano, vite);

- Allevamento;

- Caccia.

- Città mercantili, che si occupavano di:

- Commercio interno, tra le città dell’entroterra messapico;

- Commercio marittimo, soprattutto con il mondo greco e altre regioni del Mediterraneo.

Arte e produzione ceramica

Tra le più belle espressioni dell’artigianato messapico c’è la Trozzella, un vaso tipico della cultura messapica, considerato oggi simbolo dell’identità artistica della regione.

La trozzella ha una forma distintiva:

- Un piede stretto, che si allarga progressivamente verso il corpo centrale;

- Due anse che facilitano la presa;

- Quattro rotelle decorative (due in alto e due in basso) che la rendono immediatamente riconoscibile.

La sua produzione è rimasta viva nella tradizione pugliese: ancora oggi, se visitate la Puglia, potete trovare ceramiche ispirate a questa antichissima forma, testimonianza di una tradizione millenaria che ha saputo resistere al tempo.

LA MAGNA GRECIA

LA MAGNA GRECIA

Concludiamo il nostro viaggio attraverso l’Italia preromana parlando delle città della Magna Grecia, ovvero della colonizzazione greca nel Sud Italia.

Le colonie greche nel Sud Italia furono belle, floride e potenti, e la loro organizzazione politica era ispirata a quella della madrepatria: si trattava di vere e proprie poleis, cioè città-stato.

Organizzazione politica

Le poleis della Magna Grecia presentavano diverse forme di governo:

- Alcune erano guidate da un tiranno, termine che oggi ha una connotazione negativa, ma che all’epoca indicava semplicemente un capo supremo. Non tutti i tiranni erano dispotici o violenti; alcuni erano addirittura considerati illuminati e giusti.

- Altre città, invece, adottavano una forma di governo mista, simile alla democrazia ateniese, dove i cittadini votavano e eleggevano un’aristocrazia che prendeva le decisioni politiche. Si trattava, quindi, di un equilibrio tra democrazia e aristocrazia.

Le città greche della Magna Grecia godevano di un altissimo livello di benessere. Erano tra le zone più evolute d’Italia, con:

- Un’agricoltura prospera, grazie alla fertilità del suolo (coltivazione di grano, ulivo, vite, frutta e verdura);

- Un artigianato raffinato;

- Un commercio fiorente, sia con la Grecia sia con i popoli italici.

Arte, filosofia e letteratura

L’arte greca della Magna Grecia era molto sviluppata e rappresentava un modello culturale per tutte le popolazioni italiche circostanti. Non solo: in queste città fiorirono anche filosofia e letteratura.

È importante ricordare che la filosofia greca non nacque solo ad Atene. Alcuni tra i più grandi filosofi dell’antichità provenivano proprio dalla Magna Grecia:

- Parmenide,

- Zenone,

- Empedocle.

Per questo motivo si può affermare — senza timore di esagerare — che la Magna Grecia fu la parte più evoluta e colta dell’Italia preromana.

La Sicilia e i Sicelioti

Uno sguardo finale va alla Sicilia, anch’essa profondamente influenzata dalla cultura greca. L’isola era infatti dominata da città greche, e in particolare dall’unione tra i coloni greci e le popolazioni indigene siciliane si formarono i Sicelioti.

Secondo la storiografia tradizionale, ci fu una fusione pacifica tra Greci e indigeni. Altri studi, invece, suggeriscono che in alcuni casi il dominio greco fu più duro e autoritario. In ogni caso, col tempo, la Sicilia sviluppò una propria identità culturale e politica.

Un evento storico importante è il Congresso di Gela del 424 a.C., in cui i Sicelioti rivendicarono il diritto a una propria indipendenza dalla madrepatria greca, proponendo la creazione di un’entità politica autonoma. Anche se questo progetto non si realizzò pienamente — poiché le città costiere rimasero legate alla Grecia — è comunque un chiaro segno della coscienza culturale autonoma che si stava sviluppando in Sicilia.

Per concludere, è bene precisare che in questo percorso abbiamo volutamente escluso la Sardegna, poiché è sempre stata considerata una realtà autonoma rispetto alla penisola italica.

Anche i Romani, al tempo di Cesare e Augusto, consideravano la Sardegna una provincia a sé stante, separata dalle regioni italiche. Solo con l’imperatore Diocleziano, durante la riorganizzazione dell’Impero in diocesi, la Sardegna fu inclusa nella Diocesi Italiana, entrando formalmente nella sfera amministrativa dell’Italia romana.

Tuttavia, la Sardegna mantenne a lungo un’identità autonoma, distinguendosi per cultura, tradizioni e organizzazione.